2025.07.25

注文住宅で家を手に入れるのは、おそらく人生で一番高い買い物になるという人がほとんどではないでしょうか。

そこで失敗しない家づくりのための基礎知識をステージごとに解説していきます。

今回は「家を建てる前にすること」について解説します。

「家族が増えたから、そろそろ広い家に住みたい」

「家賃がもったいないから家を建てたい」……

子育て世代から結婚したてのカップル、さらには子どもたちが巣立ったシニア層まで、マイホームへの思いは様々ですが、その多くの人が家を建てるのは初めてだと思います。

家を建てることを検討しているが、まず何をしたらいいのかわからない。

そんな人たちの声に応えるべく、何から始めればいいのか解説します。

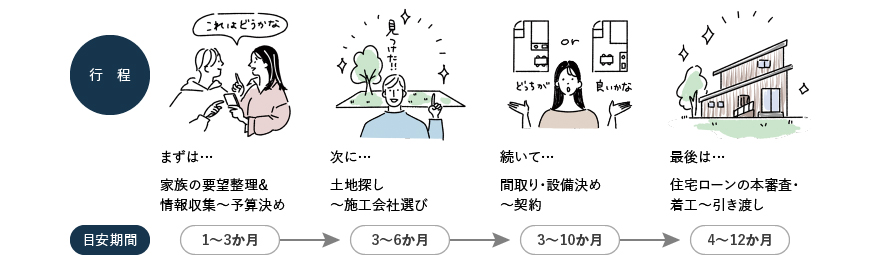

家を建てたいと思ってから実際に家を建てるまで、大まかに分けると4ステップに分かれます。

今回はその中でも「家族の要望整理&情報収集~予算決め」について紹介します。

最初に行ってほしいことが「なぜ家を建てたいのか?」その理由を家族で考えることです。

例えば車を購入する場合、日々の通勤や買い物に使いたいというのであれば軽自動車やコンパクトカーで十分ことが足ります。一方、家族が多く週末をアクティブに過ごしたいというファミリーであれば、ミニバンの購入を検討されるのではないでしょうか。

住宅も同じです。 特に注文住宅の場合は自由度が高い分、家族からも様々な要望が出てきて、家づくりが思うように進まないというケースもしばしば見受けられます。

具体的には、

・今住んでいる家の不満なところはどこか

・住みたいエリアはどこか

・建てる家でどんな暮らしをしたいか

などを家族全員で話し合い、希望を出し合います。

そうすると目指すべき「理想の家」が見えてきます。夫婦でもお互い優先するものは異なりますし、二世帯住宅を検討されている場合は、より多くの意見が出てきます。

譲れない条件や希望する条件には優先順位をつけるとよいでしょう。

・子育てを最優先に考えたい

・職場へのアクセスや交通利便性を重視したいなど、これからの家族の生活スタイルを考えてみると家づくりのイメージが明確になります。

その際、並行して行ってほしいのが「情報収集」です。

家づくりに関する雑誌や書籍、ネットで様々な家づくりに関する情報をチェックしましょう。特に昨今は、InstagramなどのSNSを通じて住宅に関する情報が画像付きで発信されています。

実際の家の写真や画像などを見ながら、広さや間取り、デザインなど、家族にとって理想の家のイメージをすり合わせます。

また家づくりの勉強会に参加するのも有効な手段です。ハウスメーカーや工務店、住宅系メディアなど様々な企業が勉強会を行っていますので、気になるものがあれば参加してみましょう。

次は重要な資金についてです。

まず行ってほしいことが、注文住宅を建てるまでの全費用を把握することです。

土地を購入して注文住宅を建てるときには、主に「土地取得費用」、「建物建築費用」「諸費用」の3つの費用がかかります。

「土地取得費用」は、土地を買うだけの費用ではありません。購入した土地が整備されていなかった場合や、地盤が軟弱だった場合に改良するための費用が必要となります。

「建物建築費用」は、2つの項目で構成されます。建物本体にかかる「本体工事費」と、外構や水道などの引き込み工事など建物本体以外の部分にかかる「付帯工事費」です。

「諸費用」は、建物と土地の取得時、住宅ローンの契約時にそれぞれ発生します。

建物と土地にかかる諸費用には、不動産取得税や登録免許税などの税金、登記代行を依頼する司法書士への報酬、土地を仲介した不動産会社に支払う仲介手数料などです。

住宅ローンに関わる諸費用は、ローン保証料、事務手数料、団体信用生命保険特約料、印紙代などです。

諸費用は現金で支払う場合が多いため、どのタイミングでいくら必要なのかを担当者に確認しておくと安心です。

続いて自己資金の確認です。

頭金として用意できる自己資金はいくらなのかを確認する必要があります。

頭金を一切用意せず、フルローンを組んで家を建てることは可能ですが、借入額が大きくなり、毎月の返済額が負担になるケースも。そのため無理のない範囲で頭金を用意しておく方が望ましいでしょう。

頭金の目安は、住宅購入費用の1~2割程度と言われていますが、当然各家庭の事情によって異なってきます。

ポイントとなるのはライフステージの変化と、リスクに備えることです。

子どもがいる家庭の場合は、進学等子どもの成長により費用が必要となるイベントが発生します。また、現在子どもがいない家庭でも、将来的に子どもを望むようでしたら、そのケースも視野に入れておきましょう。リスクは、病気や失業など、いざというときの備えです。

自己資金と合わせて、住宅ローンの借り入れ金額も検討します。ここで気をつけたいのが、「借りたい金額」と「借りられる金額」は違うということ。

実際にかかる住宅購入価格の総額と照らし合わせながら、毎月無理のない範囲で返済を続けていける金額を設定して、住宅ローンの返済年数と総返済額をシミュレーションしてみましょう。

年収にしめる年間返済額の割合(年収負担率)が25%以内、年収の5~6倍が、安心して返済できる住宅ローンの借入額といわれています。

毎月の返済額にすると、年収×25%(年収負担率)÷12か月で算出できます。

ローンの返済シミュレーションは、金融機関等のホームページで試算することができますので、一度計算してみてください。

家づくりには事前の準備がいかに大切なのかがわかったのではないでしょうか。

後悔しない家づくりのためにも、今からできることをしておきましょう。